カービング技術を段階的に練習する 奥山 修司

カービング技術は万能ではありませんが、山でもとても有効です。特に、ザラメになりきる前の重い湿雪、風で締まった雪(ウインドクラスト)、硬いシュカブラや凍ったトレースなどで引っかかりやすい雪面、湿った新雪が積もった深雪、などに代表される、スキーが横にズレにくい雪質ではカービング技術なしには安全な滑降はできません。

カービングスキーに代表される新形状のスキーを使えば、かつては上級者専用であったカービング技術も比較的容易に習得できます。とは言うものの、ズラシを多用したすべりとは感覚がだいぶ違うので、それなりの練習が必要です。

カービング技術をマスターするための段階的練習法を紹介しましょう。

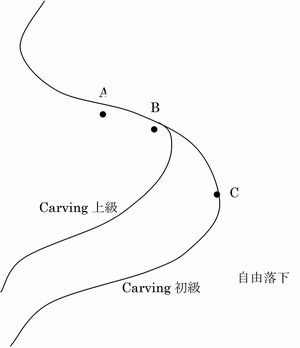

<ステップ1> 直滑降からの山回り停止

――山側エッジに乗り、極力ズラさず山に回り込んで、停止するまで乗りつづける。

<ステップ2> 山回りの途中(下図A点)で回転を止め(山側に傾いている体を谷側に起こす)、

フラットになって、自由落下するスキーに逆らわずに乗っていく。

急斜面ではスピードがつきすぎるので、中程度の斜面を使って練習すること。

ある程度スピードに乗って、ゆったりと。体が遅れないように。

上図において線はスキーのトップの軌跡をあらわします。

A点で、エッジを外しスキーの滑走面を雪面に対してフラットにし、スキーの先落しを使いながら自由落下をさせた場合、A―B―C―Dなる軌跡を描くとします。

<ステップ3> 同じく自由落下で、最大傾斜線に近づいてきたところ(C点)で回転内側に

身体を傾け、内エッジを効かせていく。

<ステップ4> 自由落下の区間を短くしていく。B点で体を谷側に傾け、谷側エッジを徐々に

利かせていく。――これができれば、C点に立木などの障害物があっても回避できる。

以上です。どの段階においても共通する注意点をあげます。

(a)横幅があり、人や障害物の少ないバーンで練習する。

(b)村上師匠が由佳里弟子に示した技術ポイント4点(1月号 11〜12ページ)を常に意識する。

特に、ポイント4≪スキーの進行方向とスキーの向きを一致させる。脚をひねったり、

テールを押し出したりしない≫ はカービングの鉄則。

(c)ずらさないので重力の加速度が減殺されることが少ない。

体を意識して(ズラシのときより)前に持っていかないと後傾になってしまう。

(ポイント1と関連する)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

<補足> 上記(c)の補足として、後傾の原因についてお話します。

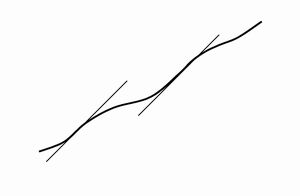

回転しているスキーの傾斜は刻々変わります。

スキーが最大傾斜線に乗ったときから傾斜は徐々に緩くなり、次の回転に入るとまた徐々に急になって

最大傾斜線で最大になります。均一の斜面を滑っていても右の図のようにスキーの傾斜は変化するのです。

次の回転に入るときは傾斜が急になっていくわけですから、その傾斜に合わせて体も前に持っていかなければスキーの真ん中には乗れません。

回転の前に既に後傾していたら、まず、それを正してから回転に入らなければ破綻します。これが、回転前半に後傾となり易い主な理由です。

次は、回転後半に後傾になる原因についてです。

回転の後半は、エッジに乗ってカービングを利かせているものとします。カービングが利いているときは、ズレているときより抵抗がずっと少ないので、傾斜に合わせて体を正しく保たないと後傾になってしまうのです

(スキーが前に走る感覚があると思います)。

傾斜のきつい斜面のときは、スピードを殺すため回転半径を小さくし深回りをします。最大傾斜のときに、その傾斜に体がついていっていなくて、どうしても足首が伸びた状態になっています(瞬間的後傾、スキーを斜面の傾斜にすばやく合わせるため意識して足首を伸ばすことによって生ずる)。山回りが進んで傾斜が緩くなってきても、足首が伸びた状態を補正しないでいると、傾斜に合わせた良い位置に乗ることができず、後傾が持続されてしまいます。ここで、ずらし(あるいはハの字)を入れればスキーにブレーキがかかり、体勢は持ち直せるのですが、カービングでスキーを前に走らせていると後傾がそのまま残ってしまい、次のターンに入りにくくなるのです。

後傾になる原因を理解すれば、先回りして意識できるので、体を前に持っていけるようになるでしょう。

(都会スキーヤーは、頭で意識していないと体はそう簡単には反応してくれないのです。あとは、練習あるのみ)